Le mot « facilitateur » est devenu à la mode.

On le colle un peu partout : réunions facilitées, ateliers facilités, formations facilitées…

Et à force, il s’est vidé de sa substance.

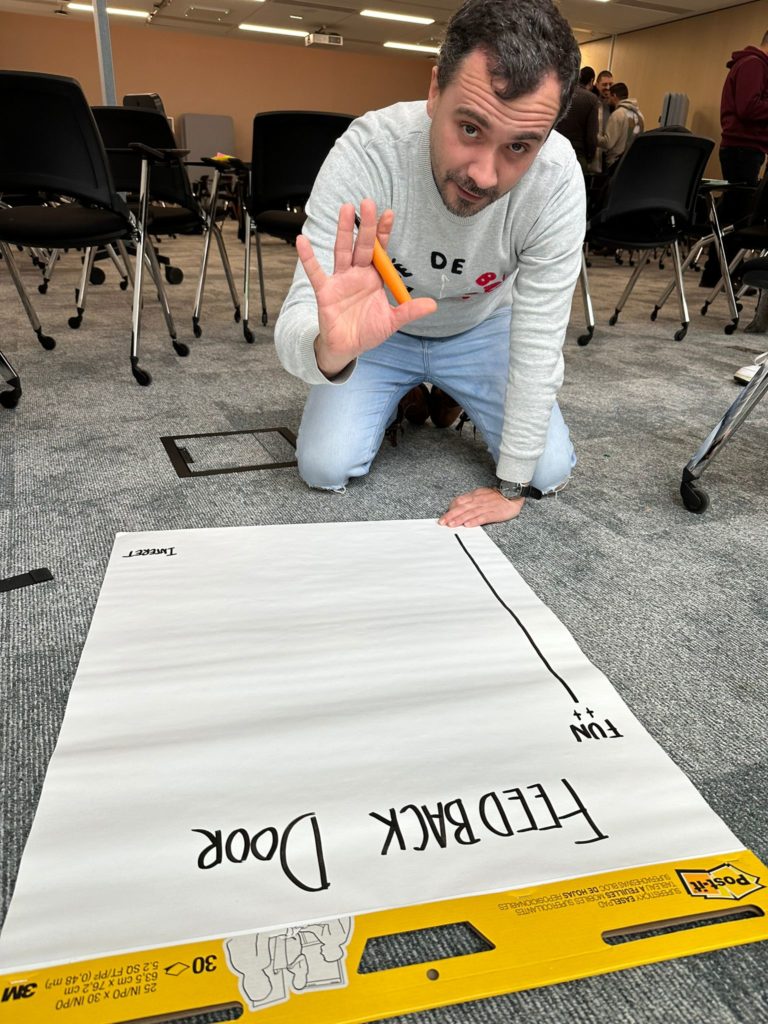

Dans beaucoup d’organisations, le facilitateur est encore perçu comme quelqu’un de sympathique qui fait coller des post-it colorés sur les murs ou anime un World Café pour « dynamiser un groupe ».

On le voit comme un bon animateur, une personne à l’aise avec la prise de parole, capable de gérer le temps et de distribuer la parole.

Mais la facilitation, la vraie, va infiniment plus loin.

Le rôle du facilitateur, c’est de rendre possible ce qui ne l’était plus.

C’est de faire émerger l’intelligence collective d’un groupe, pas de la produire.

C’est de créer les conditions pour que le collectif pense, décide et agisse par lui-même — et pas simplement d’organiser un moment agréable.

La facilitation n’est pas une méthode, c’est une posture

Faciliter, c’est d’abord une manière d’être.

C’est une posture avant d’être une technique.

Ce n’est ni une méthode de travail, ni une série d’outils, ni un format d’atelier.

C’est une attitude de service : être au service du groupe, du processus, et du sens.

Le facilitateur n’impose rien. Il ne conseille pas. Il ne dirige pas. Il ne prend pas la place de ceux qui décident.

Mais il ne s’efface pas non plus.

Il tient un cadre, il observe les dynamiques, il régule les tensions, il invite à la profondeur.

Son rôle n’est pas de “faire tourner” une réunion, mais de rendre la parole vivante et le collectif responsable.

Cette posture demande de la lucidité et de la rigueur.

Parce qu’un groupe livré à lui-même ne devient pas magique du seul fait qu’il se retrouve autour d’une table.

Sans facilitation, les conversations tournent en rond, les leaders naturels reprennent le dessus, les silences s’installent, et le collectif s’épuise.

Le facilitateur, lui, crée les conditions pour que cela n’arrive pas.

Il installe un espace de sécurité, de clarté et de sincérité où les idées circulent librement et où les non-dits peuvent se dire sans que tout explose.

Il n’est ni au-dessus, ni au centre, ni en retrait

Le facilitateur est un gardien du processus.

Il n’est pas là pour produire un contenu, mais pour permettre au groupe de produire le sien.

Il ne prend pas le pouvoir sur la conversation, mais veille à ce qu’aucun participant ne le prenne à la place du collectif.

Sa place est singulière : au bord du système.

Il observe sans s’en extraire, il participe sans influencer.

C’est une position d’équilibre permanent, presque paradoxale : être présent sans occuper l’espace, être impliqué sans être partial.

Un bon facilitateur ne cherche pas à être aimé, ni à être visible.

Il cherche à être utile.

Et cette utilité ne se mesure pas à la qualité de l’atelier, mais à la qualité de ce que le groupe est capable de faire après.

Ce qu’il fait vraiment

Le facilitateur ne vient pas avec des réponses, il vient avec des questions.

Pas n’importe lesquelles : des questions qui ouvrent et relient.

Il invite les participants à se regarder autrement, à écouter avant de répondre, à poser des mots sur ce qu’ils ressentent et sur ce qu’ils pensent.

Il aide à nommer ce qui n’est pas dit, à reformuler ce qui est mal compris, à structurer ce qui part dans tous les sens.

Il rend le groupe plus lucide.

Et cette lucidité devient le point de départ d’un mouvement collectif.

Il sait aussi quand ralentir.

Dans un monde qui valorise la vitesse, la facilitation invite à la décélération consciente : un silence peut être plus puissant qu’un discours.

Elle donne le temps au sens d’apparaître.

Et parfois, elle révèle des choses que personne n’avait osé dire.

C’est là que la vraie facilitation commence : quand le groupe voit enfin ce qu’il n’avait jamais vu.

Ce qu’il ne fait pas

Le facilitateur ne sauve pas le groupe.

Il ne résout pas les problèmes à la place des autres.

Il ne joue pas au thérapeute, ni au médiateur de paix universelle.

Il ne cherche pas à tout harmoniser, ni à éviter les tensions.

Les tensions sont naturelles, elles font partie du vivant.

Son rôle est de les rendre fécondes.

Il ne fait pas « pour » les autres, il fait « avec » eux.

Et surtout, il sait quand s’arrêter : la facilitation n’a pas vocation à devenir une dépendance.

Elle sert à redonner de l’autonomie au collectif, pas à créer un besoin d’accompagnement permanent.

La puissance de l’espace qu’il crée

La véritable valeur du facilitateur ne réside pas dans ce qu’il dit, mais dans l’espace qu’il rend possible.

Un espace de confiance, de respect, d’écoute, où chacun peut se sentir légitime.

C’est dans cet espace que les personnes osent dire ce qu’elles taisaient, que les idées nouvelles apparaissent, que les décisions se clarifient.

Le facilitateur est un sculpteur d’espace collectif.

Il crée un contenant suffisamment solide pour accueillir la complexité du groupe.

Il s’assure que le cadre soit clair, les intentions explicites, le rythme adapté.

Dans un atelier, il voit des choses que les autres ne voient pas :

une parole qui se ferme, un regard qui fuit, une tension qui monte, un désaccord qui couve.

Et il agit, souvent discrètement, pour que le groupe ne s’enferme pas dans ses automatismes.

C’est un art subtil, fait d’attention et de présence.

Un art que l’on apprend par la pratique, mais surtout par l’humilité.

Faciliter, c’est s’occuper du processus, pas du résultat

Beaucoup de dirigeants veulent “résoudre un problème” : améliorer la communication, clarifier une vision, aligner une équipe.

Mais ils oublient souvent que le problème est dans le processus, pas dans les personnes.

La facilitation agit à ce niveau invisible.

Elle ne change pas le contenu des décisions, mais la manière dont ces décisions émergent.

Et quand la manière change, tout le reste suit.

Un collectif bien facilité prend de meilleures décisions, plus vite, avec plus d’engagement.

Parce qu’il a co-construit, plutôt que subi.

C’est ce qui fait de la facilitation une approche profondément politique (au sens noble du terme).

Elle redonne aux individus le pouvoir de participer aux décisions qui les concernent.

Elle remet du dialogue là où il n’y avait plus que des procédures.

Elle restaure la confiance là où le cynisme avait pris le dessus.

Le facilitateur, gardien du vivant dans les organisations

La plupart des organisations ont perdu leur vitalité.

Elles fonctionnent comme des machines : process, indicateurs, reporting.

Elles mesurent tout, sauf ce qui compte vraiment : l’énergie, la confiance, la relation.

Le facilitateur, lui, agit comme un régénérateur du vivant.

Il remet du mouvement là où il y a de l’inertie.

Il remet du lien là où il y a de la distance.

Il remet de la respiration là où tout est saturé.

Il invite à ralentir pour mieux comprendre, à écouter pour mieux décider, à collaborer pour mieux avancer.

Et ce faisant, il reconnecte les équipes à ce qu’elles avaient oublié : leur capacité à faire ensemble.

Une fonction au cœur de la transformation

Le facilitateur n’est pas un rôle périphérique, c’est un levier central de transformation.

Parce qu’aucune stratégie, aucune vision, aucune réforme ne peut réussir si le collectif ne s’y engage pas vraiment.

Les dirigeants peuvent fixer un cap, les consultants peuvent proposer des plans, les coachs peuvent accompagner les individus…

Mais seul un travail collectif, sincère et aligné, peut transformer une organisation.

Et ce travail collectif, c’est précisément ce que la facilitation rend possible.

Le facilitateur agit à la jonction du sens et de l’action.

Il aide à passer de la réunion qui parle à la conversation qui engage.

De la planification à la mise en mouvement.

Dans les démarches de transformation, il joue un rôle d’architecte : il structure les temps collectifs, il installe des rythmes, il accompagne l’émergence.

Mais surtout, il rend les équipes capables de continuer sans lui.

Découvrez dès maintenant notre offre exclusive de séminaires en cliquant ici !

ou

Faites vous contacter rapidement par un facilitateur :

La neutralité, un art difficile

La neutralité du facilitateur n’est pas une absence d’opinion.

C’est une discipline intérieure.

Cela consiste à suspendre son jugement, à ne pas projeter ses préférences, à ne pas orienter les échanges.

C’est un travail exigeant, parce que tout être humain a des biais.

Mais c’est aussi ce qui donne toute sa force à la facilitation.

Le facilitateur n’a rien à défendre, rien à prouver, rien à vendre.

Il n’a qu’une mission : permettre au groupe d’être plus grand que la somme de ses parties.

Et cette neutralité, loin d’être une distance froide, est un acte de confiance.

Confiance dans le groupe, dans le processus, dans le vivant.

Une compétence d’avenir

La facilitation n’est pas un luxe, ni une mode.

C’est une compétence d’avenir.

Dans un monde saturé d’informations, de complexité et de vitesse, savoir créer des espaces de dialogue et de décision partagée devient un avantage stratégique.

Les organisations qui réussiront demain ne seront pas les plus rigides, mais les plus capables d’apprendre vite, ensemble.

Et cela suppose d’avoir des personnes capables de faciliter ces apprentissages, de transformer les tensions en apprentissages collectifs.

Le facilitateur devient alors un maillon essentiel du système : celui qui reconnecte les acteurs, qui relie les points, qui garde le sens.

Non pas pour remplacer le management, mais pour lui redonner du souffle.

En conclusion : faire émerger le possible

Le rôle du facilitateur n’est pas de briller, ni d’enseigner, ni d’appliquer une méthode à la mode.

C’est de créer les conditions pour que le groupe se mette en mouvement, à sa manière.

Il ne s’agit pas de “rendre les gens heureux au travail”, mais de rendre le travail plus vivant.

De transformer les espaces d’échanges en espaces de création.

De remettre du sens là où le pilotage a remplacé la conversation.

Le facilitateur est, au fond, un artisan du possible.

Il relie ce qui était fragmenté.

Il permet à des individus de redevenir un collectif.

Il invite les organisations à redevenir des organismes.

Et si ce rôle paraît invisible, c’est justement parce qu’il agit là où tout commence : dans la qualité du lien, dans la clarté du cadre, dans la confiance du groupe.

C’est là que tout changement durable prend racine.

💬 Conversation